兵庫県

- < Prev

- Next >

全29商品 1-12表示

-

伊羅保水指 那波鳳翔 作

23,000円(内税)

共箱・無傷

伊羅保水指 那波鳳翔 作

23,000円(内税)

共箱・無傷

胴径15.6cm×高18.5cm(蓋含)

◇那波鳳翔・・昭和11年兵庫県相生市生。谷川徹三に師事する。焼締作品・高麗風茶陶を主としている。著書に「やきもの師の唄」などがある。

◇状態良好です。

◇20年~30年前頃の作品。 -

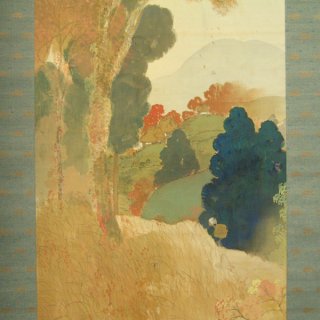

懐かしい山村風景軸 森月城 筆

45,000円(内税)

高208cm×幅61.5cm(軸先含)

懐かしい山村風景軸 森月城 筆

45,000円(内税)

高208cm×幅61.5cm(軸先含)

絹本・共箱・軸先-骨

◇森月城-明治20年、兵庫県加東郡に生まれる。竹内栖鳳に師事する。同41年文展に初入選、以後文展にも入選。兵庫県の日本画振興に尽力、戦後の27年兵庫県文化賞受賞、昭和36年歿、享年74歳。美術年鑑物故掲載作家。

◇作品は、山村の秋の風景を丁寧によく描いています。

■シミと表具に難があります。 -

「長寿(亀・薔薇・霊芝)の図」 軸 島琴江 筆

25,000円(内税)

合箱・紙本・軸先-木製

「長寿(亀・薔薇・霊芝)の図」 軸 島琴江 筆

25,000円(内税)

合箱・紙本・軸先-木製

高187cm×幅63.3cm(軸先含)

◇島琴江(しまきんこう)・・姫路藩のお抱え絵師の島琴陵(沈南蘋派の画家)の子で、文政4年に姫路で生まれる。絵画の作品の多くは父に似た絵で、姫路では有名な画家の一人である。明治32年、没。

◇亀(長寿の象徴的な生き物)・薔薇(枯れない花)・霊芝(中国で珍重された不老長寿の仙薬)の長寿を意味する図が描かれています。敬老の日・長寿のお祝いに。

◇よく描かれています。 -

「春・筏下りの図」軸 森月城 筆

28,000円(内税)

合箱・絹本・軸先-骨

「春・筏下りの図」軸 森月城 筆

28,000円(内税)

合箱・絹本・軸先-骨

高209cm×幅71.2cm(軸先含)

◇合箱です。

◇森月城(もりげつじょう)・・明治20年、兵庫県加東郡に生まれる。竹内栖鳳に師事する。同41年文展に初入選、以後文展にも入選。兵庫県の日本画振興に尽力、戦後の27年兵庫県文化賞受賞、昭和36年歿、享年74歳。美術年鑑物故掲載作家。

◇よく描かれた、感じのよい作品です。

◇状態良好です。

◇50年~60年前頃の作品。 -

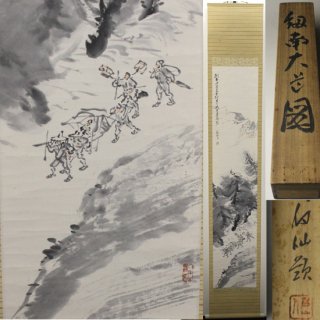

「剣南大道図」軸 福田眉仙 筆

20,000円(内税)

共箱・紙本・軸先-陶器

「剣南大道図」軸 福田眉仙 筆

20,000円(内税)

共箱・紙本・軸先-陶器

高196cm×幅38.5cm(軸先含)

◇福田眉仙・・明治8年兵庫県赤穂郡相生生まれ。久保田米僊に師事する。昭和33年十年近くをかけて製作した中国絵巻30巻を完成。35年コロンビヤ大学に湯川秀樹を通じ寄付する。この間、23年兵庫県文化賞、30年神戸新聞平和賞を受賞する。昭和38年歿、享年88歳。

◇美術年鑑物故掲載作家。

◇ややシミ・巻シワありますが、それ以外状態良好です。

◇昭和初期頃の作品。 -

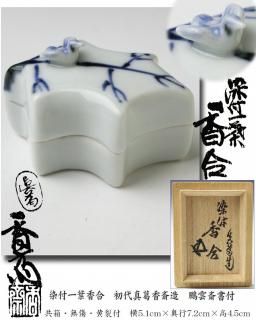

染付宝尽蓋置 和田桐山 造

6,000円(内税)

共箱・無傷

染付宝尽蓋置 和田桐山 造

6,000円(内税)

共箱・無傷

胴径5.8cm×高4.9cm

◇和田桐山(三代)・・大正6年、兵庫生。陶芸を初代桐山に、絵付けを牛尾桃里・金島桂華に師事。昭和52年、三代桐山を襲名する。現在、四代目

◇状態良好です。

◇20年~30年前頃の作品。 -

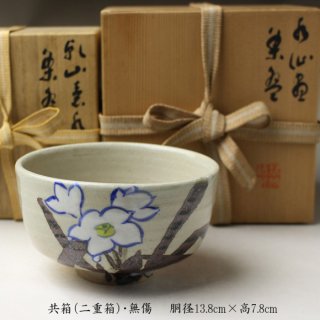

鉄絵唐草茶碗 和田桐山 造

15,000円(内税)

共箱・無傷・共裂付

鉄絵唐草茶碗 和田桐山 造

15,000円(内税)

共箱・無傷・共裂付

胴径11.3cm×高7.8cm

◇和田桐山(初代)・・明治43年、尼崎市に築窯。多くの陶工を擁し、茶陶の逸品を製した。昭和42年没。現在、四代目。

◇状態良好です。

◇30年~40年前頃の作品。 -

葡萄紋水指 中山玄心 造 ※淡路焼

15,000円(内税)

◇中山玄心・明治36年、兵庫県淡路島生まれ。大正7年淡路製陶に入社し、後に打出窯でも修行。南禅寺管長の柴山全慶老師から「玄心」の号を拝号する。昭和48年卓越技能賞他。

葡萄紋水指 中山玄心 造 ※淡路焼

15,000円(内税)

◇中山玄心・明治36年、兵庫県淡路島生まれ。大正7年淡路製陶に入社し、後に打出窯でも修行。南禅寺管長の柴山全慶老師から「玄心」の号を拝号する。昭和48年卓越技能賞他。

◇感じのよい作品です。

◇やや蓋が浮いてます。その他は状態良好です。

◇40年前頃の作品。 -

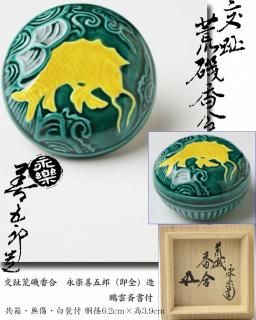

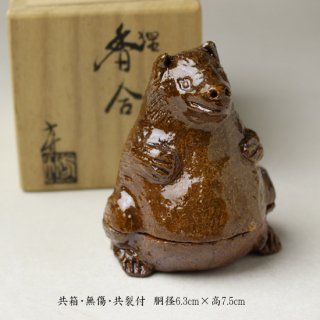

狸香合 井上方竹 造

SOLD OUT

◇井上方竹(二代)・・昭和9年、兵庫県姫路市に生まれる。父・初代方竹に師事する。昭和47年、二代方竹を襲名。大徳寺黄梅院宮西玄性老師より印南窯と命名。大阪天満橋松坂屋・東京新宿小田急・博多大丸・神戸そごう・松江一畑百貨店個展他。平成9年か10年頃、没。

狸香合 井上方竹 造

SOLD OUT

◇井上方竹(二代)・・昭和9年、兵庫県姫路市に生まれる。父・初代方竹に師事する。昭和47年、二代方竹を襲名。大徳寺黄梅院宮西玄性老師より印南窯と命名。大阪天満橋松坂屋・東京新宿小田急・博多大丸・神戸そごう・松江一畑百貨店個展他。平成9年か10年頃、没。

◇作品は、きれいで、状態良好です。(指摘あり)

◇30年前頃の作品。 -

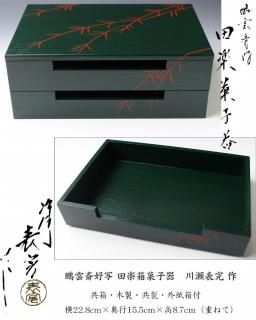

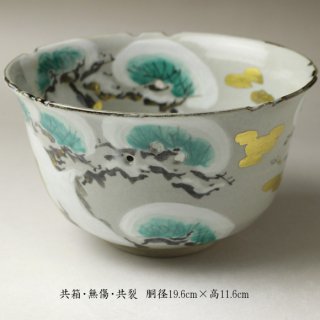

雪松画菓子鉢 四代 和田桐山作

28,000円(内税)

◇四代 和田桐山(わだとうざん)・・昭和22年、三代・桐山の長男として尼崎市に生まれる。大学在学中より作陶を始める。平成七年に四代・和田桐山襲名する。日本工芸会正会員。

雪松画菓子鉢 四代 和田桐山作

28,000円(内税)

◇四代 和田桐山(わだとうざん)・・昭和22年、三代・桐山の長男として尼崎市に生まれる。大学在学中より作陶を始める。平成七年に四代・和田桐山襲名する。日本工芸会正会員。

◇感じのよい作品です。

◇きれいで状態良好です。

◇20年前頃の作品。 -

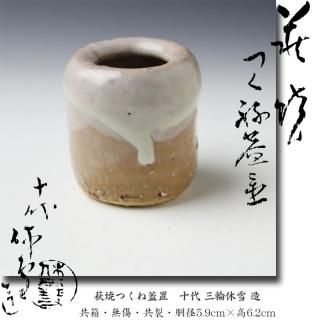

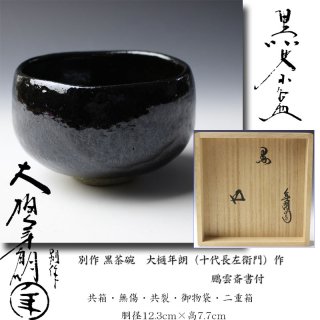

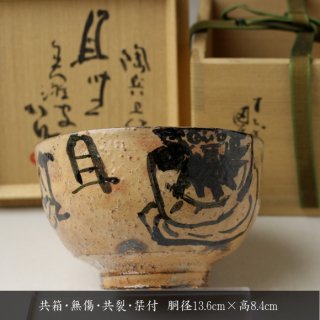

清水公照自筆・書付「且坐」萩茶碗 十二代 田原陶兵衛造

48,000円(内税)

◇清水公照・・元東大寺管長。207・208世別当。明治43年兵庫県姫路市生。龍谷大卒。書、絵画を得意とする。教学執事、大仏殿主任、二月堂主任、執事長等を歴任。平成11年歿、享年88歳。

清水公照自筆・書付「且坐」萩茶碗 十二代 田原陶兵衛造

48,000円(内税)

◇清水公照・・元東大寺管長。207・208世別当。明治43年兵庫県姫路市生。龍谷大卒。書、絵画を得意とする。教学執事、大仏殿主任、二月堂主任、執事長等を歴任。平成11年歿、享年88歳。

◇且坐(しゃざ)・・「且」は「まぁまぁ」とか、「さて」とかの呼びかけの語で、師匠が弟子を落ちつかせるために、あるいは弟子が師匠に真理について問いかける時などに使用される。

◇田原陶兵衛(十二代)・・大正14年生。萩焼深川本窯の次男。兄の11代陶兵衛に師事。昭和31年12代陶兵衛を襲名。 -

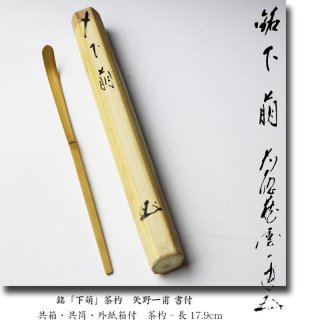

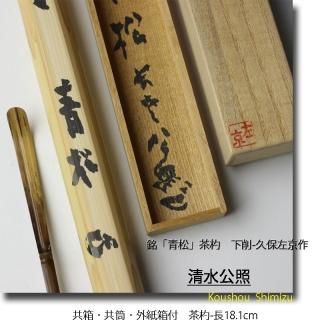

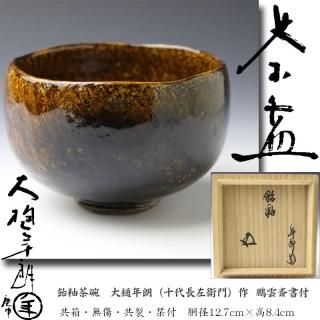

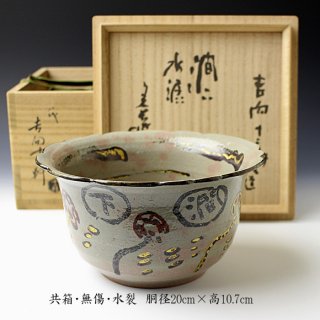

清水公照箱書・絵付 「澗下水潺々」菓子鉢 八代 吉向十三軒作

43,000円(内税)

◇清水公照・・元東大寺管長。207・208世別当。明治43年兵庫県姫路市生。龍谷大卒。書、絵画を得意とする。教学執事、大仏殿主任、二月堂主任、執事長等を歴任。平成11年歿、享年88歳。

清水公照箱書・絵付 「澗下水潺々」菓子鉢 八代 吉向十三軒作

43,000円(内税)

◇清水公照・・元東大寺管長。207・208世別当。明治43年兵庫県姫路市生。龍谷大卒。書、絵画を得意とする。教学執事、大仏殿主任、二月堂主任、執事長等を歴任。平成11年歿、享年88歳。

◇「澗下水潺々」は、公照さんの造語であると思われます。(これに近い禅語があるのですが・・)澗下(かんか):谷川の下+水潺々(みずせんせん):水がサラサラ流れる様子。で、絶えず変化して止まらぬ無常の姿を水に例えたもの。

◇作品は、きれいで状態良好です。

全29商品 1-12表示

- < Prev

- Next >