京都府

-

若松の絵蓋置 二代 真葛香斎作

12,000円(内税)

共箱・無傷・共裂

若松の絵蓋置 二代 真葛香斎作

12,000円(内税)

共箱・無傷・共裂

胴径6cm×高5.4cm

◇真葛香斎(二代)・・大正11年、東京生。清水六兵衛に指導を受ける。のち、父・香斎のもとで茶道具製作に専念する。昭和47年、二代真葛香斎(五代宮川香斎)を襲名。平成14年、隠居し治平を名乗る。現在、真葛六代目宮川香斎。

◇感じのよい作品です。

◇きれいで、状態良好です。

◇20年~30年前頃の作品 -

染付左万字繋ぎ蓋置 五代 三浦竹泉 作

12,000円(内税)

共箱・無傷

染付左万字繋ぎ蓋置 五代 三浦竹泉 作

12,000円(内税)

共箱・無傷

胴径6.5cm×高5.2cm

◇三浦竹泉(五代)・・昭和9年、京都生。父・四代竹泉に師事し、昭和47年に五代竹泉を継承する。

◇左万字は、吉祥文です。

◇作品はきれいで、状態良好です。

◇20年~30年前頃の作品。 -

乾山写藤花文蓋置 手塚桐鳳 作

3,500円(内税)

共箱・無傷

乾山写藤花文蓋置 手塚桐鳳 作

3,500円(内税)

共箱・無傷

胴径5.4cm×高5.6cm

◇手塚桐鳳(とうほう)・・京焼の手塚石雲(充)が監修した窯作。

◇状態良好です。

◇20年前頃の作品。 -

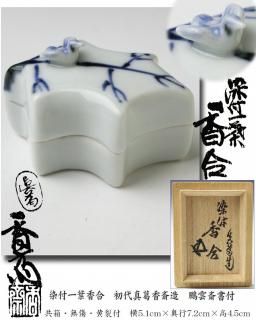

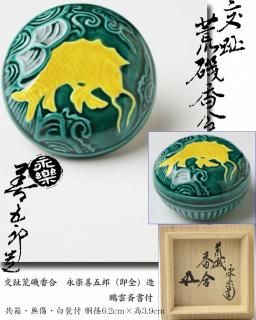

朝日焼 干支未(羊)香合 松林豊斎 造

4,300円(内税)

共箱・無傷・共裂・栞付

朝日焼 干支未(羊)香合 松林豊斎 造

4,300円(内税)

共箱・無傷・共裂・栞付

横6.9cm×奥行3.9cm×高3.9cm

◇松林豊斎(十四代)・・大正10年、遠州七窯の朝日焼の窯元に生れる。楠部弥弌に師事する。昭和21年十四代、継承。平成16年、没。現在、十五代目。

◇状態良好です。2枚目写真-ひっつきを取り除いた痕かもわかりません。気にならないとは思います。

◇昭和54年の(53年の年末)作品。 -

堅手盃 真葛香斎 造

6,000円(内税)

共箱・無傷

堅手盃 真葛香斎 造

6,000円(内税)

共箱・無傷

胴径7.8cm×高2.4cm

◇真葛香斎(二代)・・大正11年、東京生。清水六兵衛に指導を受ける。のち、父・香斎のもとで茶道具製作に専念する。昭和47年、二代真葛香斎(五代宮川香斎)を襲名。昭和14年、隠居し治平を名乗る。現在、真葛六代目宮川香斎。

◇李朝白磁の堅手を写した盃です。

◇作品はきれいで状態良好です。◇20年前頃の作品。 -

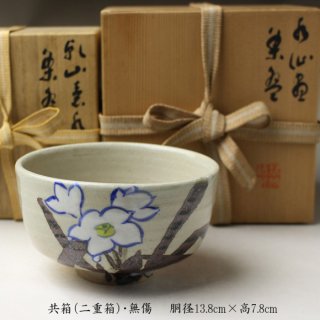

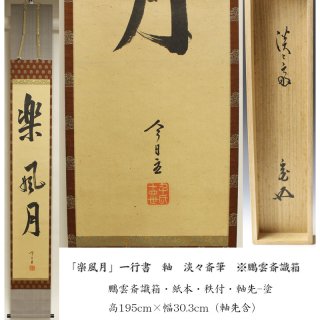

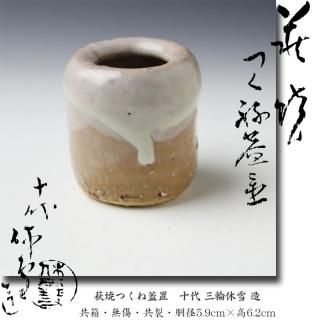

刷毛目子盃 十七代 永楽善五郎 作

6,000円(内税)

共箱・無傷・白裂付

刷毛目子盃 十七代 永楽善五郎 作

6,000円(内税)

共箱・無傷・白裂付

胴径7.1cm×高3.7cm

◇当代の永楽善五郎の作品です。

◇来年の干支です。

◇きれいで、状態良好です。

◇12年前頃の作品。 -

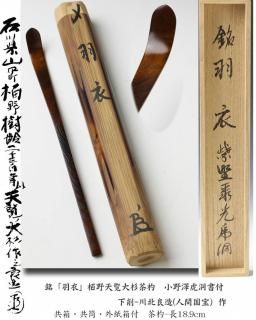

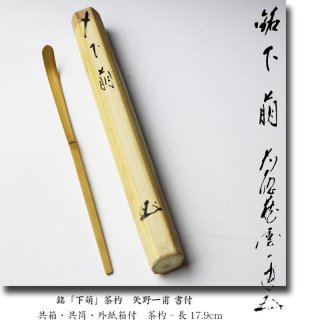

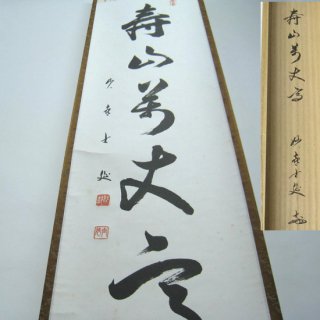

「寿山萬丈高」軸 一行書 武田士延 筆

14,000円(内税)

共箱・秩付・紙本・軸先-塗

「寿山萬丈高」軸 一行書 武田士延 筆

14,000円(内税)

共箱・秩付・紙本・軸先-塗

高178cm×幅36cm(軸先含)

◇武田士延・・昭和6年大阪府生。東福僧堂に掛塔、林恵鏡に参禅。同35年妙喜庵(京都府の臨済宗東福寺派の寺院で、千利休が作った国宝茶室「待庵」がある。)住職に就任。

◇寿山万丈高(じゅざんばんじょうたかし)・・寿山とは、長寿や業の長久であることの象徴。それが高きこと万丈であるというから、そのめでたさを更に強調している。

◇本紙にシミが割りとあります。折れもあります。

◇20年~30年前頃の作品。 -

三嶋水指 三代 真清水蔵六 造

15,000円(内税)

共箱・無傷

三嶋水指 三代 真清水蔵六 造

15,000円(内税)

共箱・無傷

最大径19.4cm×高14.3cm(蓋含)

◇真清水蔵六(三代)・・明治38年、二代蔵六の四男として京都五条坂に生まれる。大正9年、京都陶磁器講習所高等部に学ぶ。昭和11年、三代蔵六襲名。昭和15年、石黒宗麿氏とともに中国古陶磁を研究。主に朝鮮三嶋・粉引・刷毛目を得意とした。昭和46年、没。現在は四代目。

◇状態良好です。(指摘あり)

◇50年~70年前頃の作品。

◇水漏れ試験済み。大きさは、やや小振りです。 -

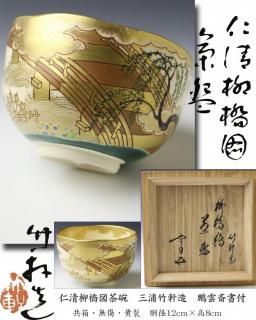

金叩闌水指 御室窯 ※鵬雲斎好写

20,000円(内税)

共箱・無傷・黄裂付

金叩闌水指 御室窯 ※鵬雲斎好写

20,000円(内税)

共箱・無傷・黄裂付

胴径16.4cm×高18.4cm(蓋含)

◇京都の御室窯の作品です。

◇裏千家・鵬雲斎好写の水指です。

◇三箇所(写真2,3,4)に軽い剥げがありますが、その他は状態良好です。

◇20年~30年前頃の作品。 -

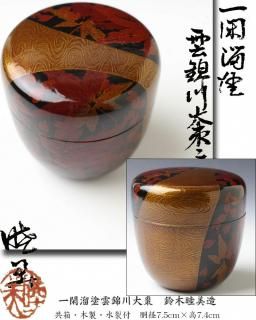

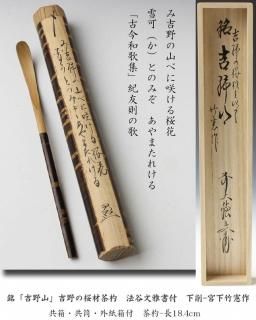

仁清古赤絵鉢 中村秋峰 作

15,000円(内税)

共箱・無傷・共裂・栞・外紙箱付

仁清古赤絵鉢 中村秋峰 作

15,000円(内税)

共箱・無傷・共裂・栞・外紙箱付

胴径18.2cm×高7.7cm

◇三代・中村秋峰(なかむらしゅうほう)・・昭和22年、京都生。第33回、京都上絵茶陶展にて京都陶磁器協会理事長賞を受賞。平成6年、京都・清水焼伝統工芸士に認定される。

◇きれいで状態良好です。(指摘部分あり)

◇20年~30年前頃の作品。 -

呉須赤絵菓子鉢 丹山窯 小峠葛芳 造

23,000円(内税)

共箱・無傷・共裂・栞・外紙箱付

呉須赤絵菓子鉢 丹山窯 小峠葛芳 造

23,000円(内税)

共箱・無傷・共裂・栞・外紙箱付

胴径21.2cm×高9.5cm

◇小峠葛芳(丹山)・・昭和21年姫路生。島岡達三に師事する。昭和49年京都・宇治炭山に丹山窯を開く。日本工芸会正会員。茶陶中心。

◇状態良好です。(指摘あり)

◇昭和61年以降頃の作品。(栞より) -

黄伊羅保片口形鉢 五代 清水六兵衛 造

12,000円(内税)

共箱・無傷

黄伊羅保片口形鉢 五代 清水六兵衛 造

12,000円(内税)

共箱・無傷

横20.2cm×奥行18.9cm×高10.2cm

◇清水六兵衛(五代)・・明治8年京都生。アールヌーボーなど美術思想を学び、陶磁の改革運動に参画、昭和2年の帝展美術工芸部の新設に尽力した。画才に恵まれ、絵画意匠の絵付陶や釉薬の研究で新しい色調とモダンな感覚の創作陶器が多い。大正11年にはフランスのサロン・ドートンヌ美術部会員に推薦され、昭和5年帝国美術院会員となった。昭和34年、没。

◇状態良好です。箱、難あり

◇60年~70年前頃の作品。