北陸地方

-

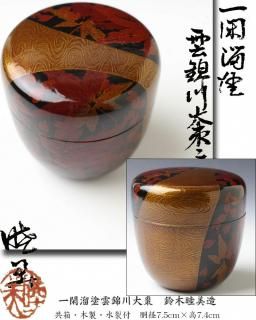

桐蒔絵大棗 内銀地 高桑泉斎造 鵬雲斎書付

80,000円(内税)

◇高桑泉斎(初代)・・明治44年生まれ。山中では屈指の漆芸家。高桑漆芸工房を主宰し、若年には大阪の近左と相協力して薄器・喰籠等を生んだ。やきものの金襴手の美しさを蒔絵に移植したのも彼らの功績と言える。晩年は乾漆・唐物・朽木塗など今は廃絶した漆芸に再現に情熱を注い・・

桐蒔絵大棗 内銀地 高桑泉斎造 鵬雲斎書付

80,000円(内税)

◇高桑泉斎(初代)・・明治44年生まれ。山中では屈指の漆芸家。高桑漆芸工房を主宰し、若年には大阪の近左と相協力して薄器・喰籠等を生んだ。やきものの金襴手の美しさを蒔絵に移植したのも彼らの功績と言える。晩年は乾漆・唐物・朽木塗など今は廃絶した漆芸に再現に情熱を注い・・

◇裏千家・鵬雲斎宗匠の書付があります。

◇桐蒔絵が、感じよいです。桐は、吉祥文様で無季ですが、四月〜五月に花が咲き、12月にキリがよいというので、この時期によく使われます。

◇状態良好です。

◇50年前頃の作品。 -

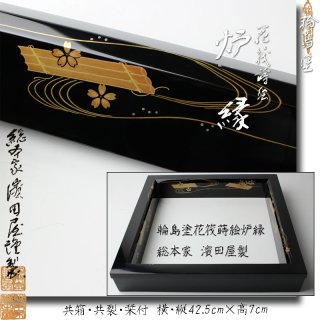

輪島塗花筏蒔絵炉縁 総本家 濱田屋製

SOLD OUT

◇総本家・濱田屋さんの輪島塗の炉縁です。

輪島塗花筏蒔絵炉縁 総本家 濱田屋製

SOLD OUT

◇総本家・濱田屋さんの輪島塗の炉縁です。

◇花筏の蒔絵が上品です。

◇極小のヘコミや使用スレ等指摘部分ありますが、そんなには気にならないとは思います。使用には問題ない程度です。

◇30年前頃の作品。 -

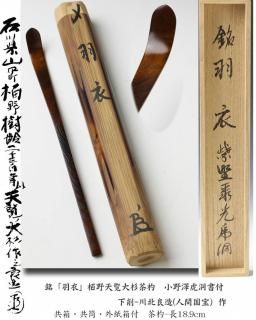

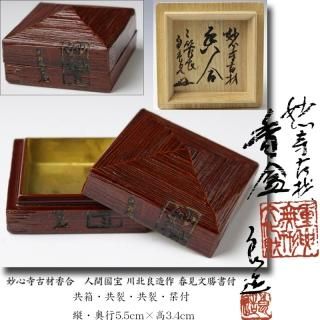

妙心寺古材香合 人間国宝 川北良造作 春見文勝書付

58,000円(内税)

◇川北良造・・昭和9年、石川県山中町生まれ。父・川北浩一・氷見晃堂に師事して、木工の挽物技法を修業。平成5年、山中漆器ろくろ技術保存会会長。平成6年、「木工芸」で人間国宝に認定される。

妙心寺古材香合 人間国宝 川北良造作 春見文勝書付

58,000円(内税)

◇川北良造・・昭和9年、石川県山中町生まれ。父・川北浩一・氷見晃堂に師事して、木工の挽物技法を修業。平成5年、山中漆器ろくろ技術保存会会長。平成6年、「木工芸」で人間国宝に認定される。

◇妙心寺古材の香合で、人間国宝後の川北良造さんの作品です。春見文勝和尚の書付があります。

◇作品は、指摘ありますが、基本的にはきれいで状態良好です。

◇平成6年頃の作品

◇春見文勝(かすみぶんしょう)・・明治38年、岐阜県生まれ。西宮海清寺住職となり、のち僧堂を再開。平成2年より6年まで妙心寺派・・ -

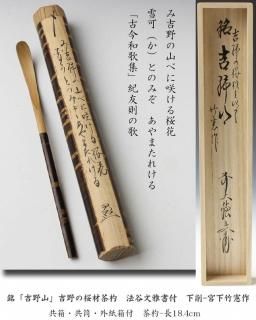

縞黒檀砧くずし香合 水上荘詠 造

28,000円(内税)

◇水上荘詠(みずかみそうえい)・・木工作家、挽物師。明治40年、江沼郡山中町に生まれる。本名松永。浅田京作・旭俊太郎に師事する。昭和25年、大阪で横木挽きおよび唐木を学び、同30年、帰郷。同41年、第13回日本伝統工芸展に初入選、以後同展で活躍し、同52年、日本工芸会奨励賞を受賞する。日本工芸会正会員。平成17年、没。

縞黒檀砧くずし香合 水上荘詠 造

28,000円(内税)

◇水上荘詠(みずかみそうえい)・・木工作家、挽物師。明治40年、江沼郡山中町に生まれる。本名松永。浅田京作・旭俊太郎に師事する。昭和25年、大阪で横木挽きおよび唐木を学び、同30年、帰郷。同41年、第13回日本伝統工芸展に初入選、以後同展で活躍し、同52年、日本工芸会奨励賞を受賞する。日本工芸会正会員。平成17年、没。

◇木目がきれいで、玳瑁と煤竹と縮線を象嵌された香合です。

◇作品は、きれいで状態良好です。

◇昭和55年以降の作品です。(栞より) -

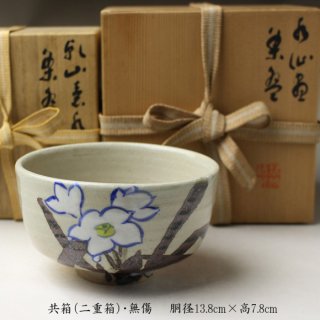

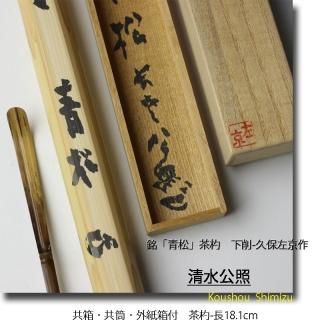

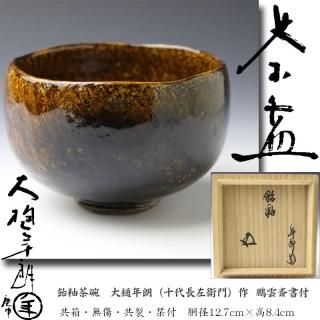

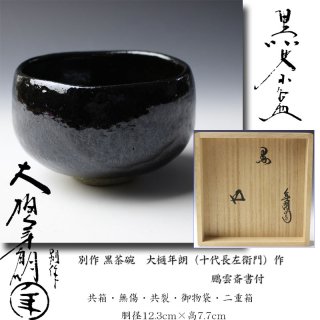

別作 黒茶碗 大樋年朗(十代長左衛門)作 鵬雲斎書付

SOLD OUT

◇十代大樋長左衛門の襲名前の作品です。

別作 黒茶碗 大樋年朗(十代長左衛門)作 鵬雲斎書付

SOLD OUT

◇十代大樋長左衛門の襲名前の作品です。

◇大樋年朗・・昭和2年、九代大樋長左衛門の長男として生まれる。同24年、東京芸大卒業。同62年、十代大樋長左衛門襲名。平成2年、大樋美術館を開館。平成23年、文化勲章受章。 平成28年、「長左衛門」の名跡を長男・大樋年雄に譲って、以後は陶冶斎を名乗る。

◇裏千家・鵬雲斎宗匠の書付があります。

◇別作の出来のよい作品です。

◇作品は、きれいで美品です。

◇40年前頃の作品。 -

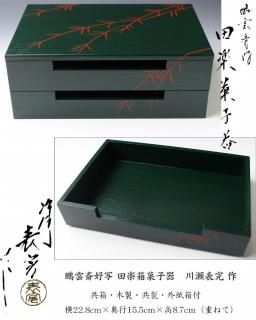

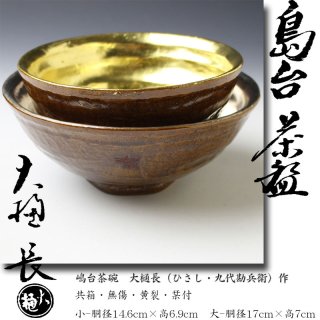

嶋台茶碗 大樋長(ひさし・九代大樋勘兵衛)作 ※飴釉・大樋釉

22,000円(内税)

◇大樋長(おおひひさし)・・昭和3年 大樋 長楽陶玄斎の長男として金沢に生まれる。昭和20年 陸軍航空士官学校入学予定中終戦。昭和23年 金沢工業専門学校(現金沢大学工学部)卒業。幼少より父長楽について加賀茶陶大樋焼の作陶に従事する。平成3年 日本陶芸展・抹茶碗にて入選。平成5年、大樋長左衛門改め、九代目大樋勘兵衛を襲名。

嶋台茶碗 大樋長(ひさし・九代大樋勘兵衛)作 ※飴釉・大樋釉

22,000円(内税)

◇大樋長(おおひひさし)・・昭和3年 大樋 長楽陶玄斎の長男として金沢に生まれる。昭和20年 陸軍航空士官学校入学予定中終戦。昭和23年 金沢工業専門学校(現金沢大学工学部)卒業。幼少より父長楽について加賀茶陶大樋焼の作陶に従事する。平成3年 日本陶芸展・抹茶碗にて入選。平成5年、大樋長左衛門改め、九代目大樋勘兵衛を襲名。

◇飴釉の感じのよい嶋台です。

◇(大)の縁の銀箔が黒ずんでいるのと多少のスレありますが、基本的にはきれいな方です。

◇昭和57年頃の作品。(栞より) -

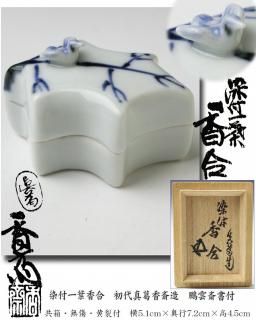

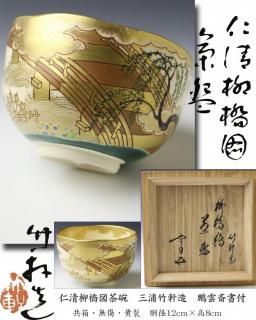

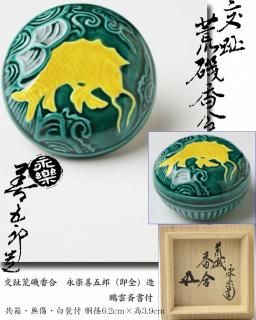

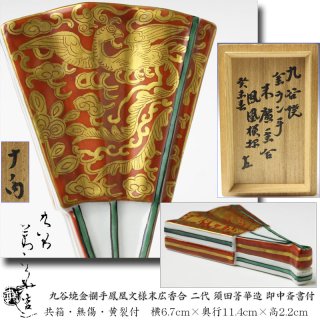

九谷焼金襴手鳳凰文様末広香合 二代 須田菁華造 即中斎書付

100,000円(内税)

◇須田菁華(二代)・・明治25年生。九谷焼の名門菁華窯の二代目を昭和2年に継ぐ。二代の作品は名工の先代を彷彿させると言われた。昭和46年没。現在、4代目。

九谷焼金襴手鳳凰文様末広香合 二代 須田菁華造 即中斎書付

100,000円(内税)

◇須田菁華(二代)・・明治25年生。九谷焼の名門菁華窯の二代目を昭和2年に継ぐ。二代の作品は名工の先代を彷彿させると言われた。昭和46年没。現在、4代目。

◇金襴手鳳凰文様の香合で華やかな作品です。十ノ内。

◇作品は、状態良好です。箱は経年感あり

◇昭和18年春の作品です。 -

霰巴文真形釜 金森紹栄造 ※風炉釜

18,000円(内税)

◇金森紹栄・・昭和5年生。高岡の鋳師。京都の大西三四郎に師事。日展工芸作家。

霰巴文真形釜 金森紹栄造 ※風炉釜

18,000円(内税)

◇金森紹栄・・昭和5年生。高岡の鋳師。京都の大西三四郎に師事。日展工芸作家。

◇格好のよい釜です。

◇多少、錆ありますが、基本的にきれいな方です。

◇30年~40年前頃の作品。 -

花梨遊環造 三重塔香合 福田芳朗 作

20,000円(内税)

◇福田芳朗(ふくだよしろう)・・昭和7年、江沼郡山中町に生まれる。氷見晃堂(人間国宝)・父栄次郎に師事。同49年第21回日本伝統工芸展初入選、以後同展で活躍。同60年日本工芸会総裁賞受賞。材をごく薄い輪に挽いて、それをはめ込む轆轤象嵌技法を考案し、異なる素材の美しさの表現に独自の工夫を見せている。日本工芸会正会員。平成19年、没。

花梨遊環造 三重塔香合 福田芳朗 作

20,000円(内税)

◇福田芳朗(ふくだよしろう)・・昭和7年、江沼郡山中町に生まれる。氷見晃堂(人間国宝)・父栄次郎に師事。同49年第21回日本伝統工芸展初入選、以後同展で活躍。同60年日本工芸会総裁賞受賞。材をごく薄い輪に挽いて、それをはめ込む轆轤象嵌技法を考案し、異なる素材の美しさの表現に独自の工夫を見せている。日本工芸会正会員。平成19年、没。

◇三ッの環が動き、形もよく、感じのよい作品です。

◇作品は、きれいで状態良好です。

◇30年前頃の作品。(栞より) -

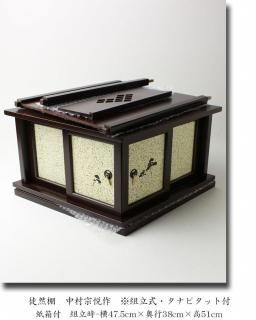

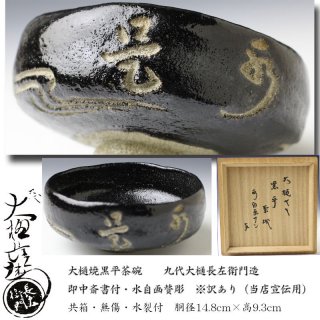

大樋焼黒平茶碗 九代大樋長左衛門造 即中斎書付・水自画賛彫 ※訳あり(当店宣伝用に使用)

SOLD OUT

この商品は、「緑和堂さんの品物を購入して・・そして、古美術品等の買取案内」のページに掲載されています。このページは、当店の買取宣伝用で、今の所、削除する予定はありません。この事を承知の上、購入希望の場合は、購入して下さい。

大樋焼黒平茶碗 九代大樋長左衛門造 即中斎書付・水自画賛彫 ※訳あり(当店宣伝用に使用)

SOLD OUT

この商品は、「緑和堂さんの品物を購入して・・そして、古美術品等の買取案内」のページに掲載されています。このページは、当店の買取宣伝用で、今の所、削除する予定はありません。この事を承知の上、購入希望の場合は、購入して下さい。

◇大樋長左衛門(九代)・・明治34年生まれ。江戸前期から加賀藩前田家御用窯として代々茶道具を製してきた大樋家の宗家・・

◇表千家・即中斎宗匠の書付があります。

◇雰囲気のある作品です。

◇作品は、きれいで、状態良好です。箱は経年感あり

◇70年前頃の作品。 -

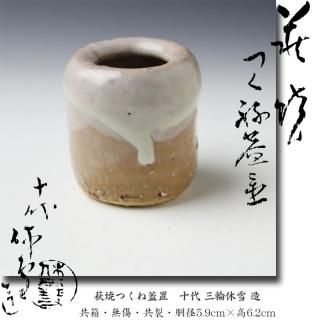

輪島塗 乾漆ほうずき香合 平野忠志 作

17,000円(内税)

◇平野優雅堂 平野忠志 ・・石川県デザイン展、商工会連合会長賞(2回) 他入選多数。高岡クラフトコンペ、奨励賞 他入選多数。大本山 妙心寺・涅槃堂を輪島塗で施工(24ヶ月)。平成21年、伝統工芸士に認定。

輪島塗 乾漆ほうずき香合 平野忠志 作

17,000円(内税)

◇平野優雅堂 平野忠志 ・・石川県デザイン展、商工会連合会長賞(2回) 他入選多数。高岡クラフトコンペ、奨励賞 他入選多数。大本山 妙心寺・涅槃堂を輪島塗で施工(24ヶ月)。平成21年、伝統工芸士に認定。

◇色んな色の漆が使われ、感じがよいです。

◇きれいで状態良好です。(指摘あり)

◇20年前頃の作品。 -

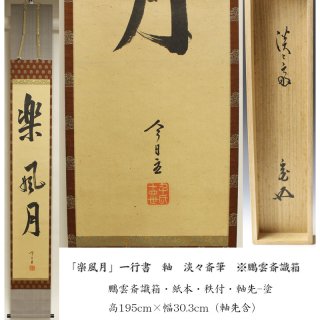

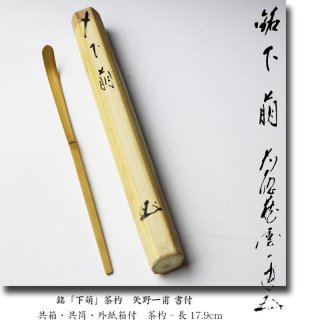

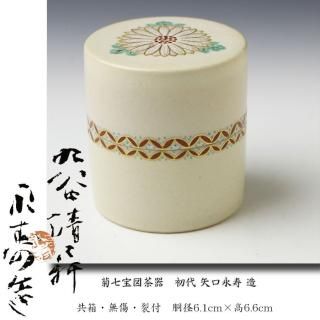

菊七宝図茶器 初代 矢口永寿 造

28,000円(内税)

初代矢口永寿 明治3年〜 昭和27年 江沼郡山中温泉の湯宿の子として生まれる。1904年に京都より永楽保全の門下滝口加全ら陶工数名を招き、自邸に磁窯を築き永寿窯を開窯、さらに06年には清水六兵衛の門人・戸山寒山も招いて染付磁器を中心に食器類を多く制作したがその後は赤絵・祥瑞・乾山・仁清など京焼と色絵磁器の名手として茶陶中心に作風を変えた。また、陶芸のほか書画、料理にも秀で北大路魯山人らとも親交を深めた。

菊七宝図茶器 初代 矢口永寿 造

28,000円(内税)

初代矢口永寿 明治3年〜 昭和27年 江沼郡山中温泉の湯宿の子として生まれる。1904年に京都より永楽保全の門下滝口加全ら陶工数名を招き、自邸に磁窯を築き永寿窯を開窯、さらに06年には清水六兵衛の門人・戸山寒山も招いて染付磁器を中心に食器類を多く制作したがその後は赤絵・祥瑞・乾山・仁清など京焼と色絵磁器の名手として茶陶中心に作風を変えた。また、陶芸のほか書画、料理にも秀で北大路魯山人らとも親交を深めた。

◇感じのよい作品です。やや甘手です。

◇作品は、状態良好です。(指摘あり)