慶事(正月を含む)

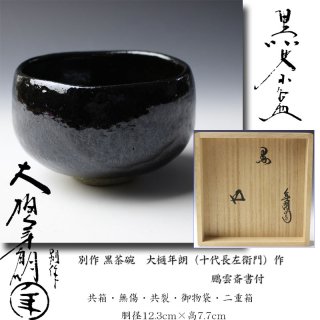

-

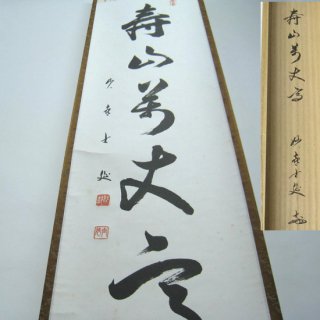

「寿山萬丈高」軸 一行書 武田士延 筆

14,000円(内税)

共箱・秩付・紙本・軸先-塗

「寿山萬丈高」軸 一行書 武田士延 筆

14,000円(内税)

共箱・秩付・紙本・軸先-塗

高178cm×幅36cm(軸先含)

◇武田士延・・昭和6年大阪府生。東福僧堂に掛塔、林恵鏡に参禅。同35年妙喜庵(京都府の臨済宗東福寺派の寺院で、千利休が作った国宝茶室「待庵」がある。)住職に就任。

◇寿山万丈高(じゅざんばんじょうたかし)・・寿山とは、長寿や業の長久であることの象徴。それが高きこと万丈であるというから、そのめでたさを更に強調している。

◇本紙にシミが割りとあります。折れもあります。

◇20年~30年前頃の作品。 -

「翠・松葉・松実」茶碗 画賛-八幡宗豊 藤本陶津作

10,000円(内税)

共箱・無傷・共裂・栞付

「翠・松葉・松実」茶碗 画賛-八幡宗豊 藤本陶津作

10,000円(内税)

共箱・無傷・共裂・栞付

胴径12.9cm×高7.9cm

◇八幡宗豊(やはたそうほう)・・表千家・即中斎宗匠の高弟。表千家理事。大阪で即友会を主宰していた。

◇八幡宗豊宗匠が翠文字と松葉・松美の画を書いた茶碗です。

◇二代・藤本陶津(とうしん)・・大正3年、初代の長男として広島県に生まれる。初代に師事。広島文化賞・文部大臣賞・光風会名誉会員となる。理事二期勤める。平成21年、没。現在、三代目。

◇状態良好です。

◇20年~30年前頃の作品。 -

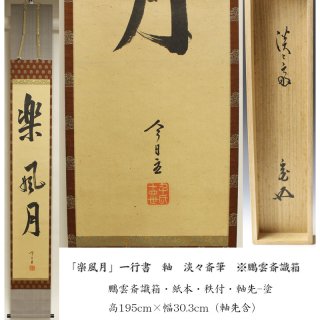

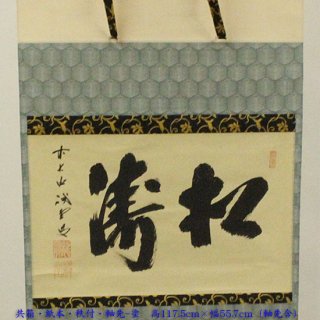

藤井誡堂 「松涛」横物 軸

SOLD OUT

◇藤井誡堂・・明治31年生。大徳寺塔頭三玄院に住す。大徳寺515世住持を勤める。昭和59年遷化。享年87歳

藤井誡堂 「松涛」横物 軸

SOLD OUT

◇藤井誡堂・・明治31年生。大徳寺塔頭三玄院に住す。大徳寺515世住持を勤める。昭和59年遷化。享年87歳

◇松涛(しょうとう)・・松に風の吹く音を波にたとえた語。松籟(しょうらい)。松韻。

◇ややシミ・折れ・汚れあります。そんなには悪くはないと思います。

◇50年前頃の作品。 -

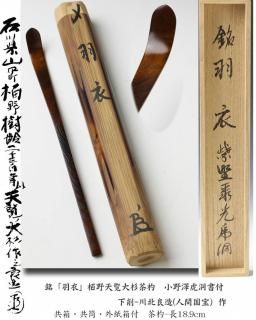

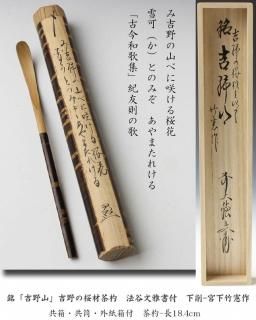

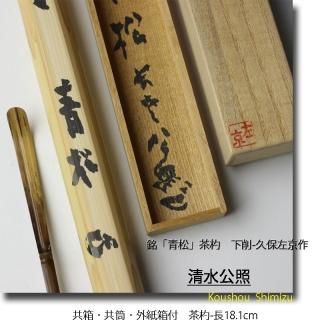

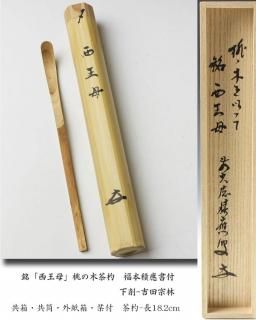

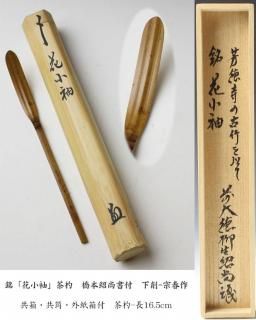

銘「松の翠」茶杓 小堀卓巌 書付

13,000円(内税)

◇小堀卓巌(卓巌宗芳)・・昭和6年、愛知県生。大徳寺塔頭孤篷庵十七代小堀実道について修業。昭和42年、孤篷庵住職となる。

銘「松の翠」茶杓 小堀卓巌 書付

13,000円(内税)

◇小堀卓巌(卓巌宗芳)・・昭和6年、愛知県生。大徳寺塔頭孤篷庵十七代小堀実道について修業。昭和42年、孤篷庵住職となる。

◇作品は状態良好です。(指摘あり)

◇30年前頃の作品。 -

須磨対水絵「若松」鉢 澤村陶哉造

12,000円(内税)

◇須磨対水(1868〜1955)は、大阪に生まれた日本画家。西山芳園の画風を受け継いだ・久保田桃水に師事し、日本画を学んだ。花鳥風月季節の画題を得意とし、料理屋に飾られる画として重宝された。料亭「吉兆」の名付け親としても知られる。

須磨対水絵「若松」鉢 澤村陶哉造

12,000円(内税)

◇須磨対水(1868〜1955)は、大阪に生まれた日本画家。西山芳園の画風を受け継いだ・久保田桃水に師事し、日本画を学んだ。花鳥風月季節の画題を得意とし、料理屋に飾られる画として重宝された。料亭「吉兆」の名付け親としても知られる。

◇須磨対水が若松を描いた鉢です。

◇割りと出来が良いと思いますが、指摘部分あり。

◇状態良好です。箱は経年感あり。

◇昭和初期頃の作品かと思われます。 -

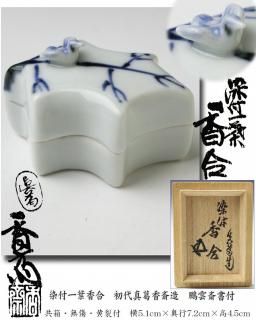

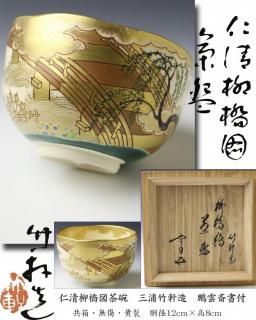

絵高麗雲鶴水指 二代 真葛香斎作

65,000円(内税)

◇真葛香斎(二代)・・大正11年、東京生。清水六兵衛に指導を受ける。のち、父・香斎のもとで茶道具製作に専念する。昭和47年、二代真葛香斎(五代宮川香斎)を襲名。平成14年、隠居し治平を名乗る。現在、真葛六代目宮川香斎。

絵高麗雲鶴水指 二代 真葛香斎作

65,000円(内税)

◇真葛香斎(二代)・・大正11年、東京生。清水六兵衛に指導を受ける。のち、父・香斎のもとで茶道具製作に専念する。昭和47年、二代真葛香斎(五代宮川香斎)を襲名。平成14年、隠居し治平を名乗る。現在、真葛六代目宮川香斎。

◇感じのよい作品です。比較的小振りです。

◇状態良好です。

◇30年前頃の作品。 -

岩に若松の図菓子鉢 初代 和田桐山造

8,000円(内税)

◇和田桐山(初代)・・明治43年、尼崎市に築窯。多くの陶工を擁し、茶陶の逸品を製した。昭和42年没。現在、四代目。

岩に若松の図菓子鉢 初代 和田桐山造

8,000円(内税)

◇和田桐山(初代)・・明治43年、尼崎市に築窯。多くの陶工を擁し、茶陶の逸品を製した。昭和42年没。現在、四代目。

◇作品は、状態良好です。箱は、汚れあり。

◇昭和初期頃の作品かと思われます。 -

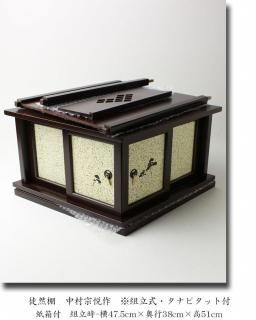

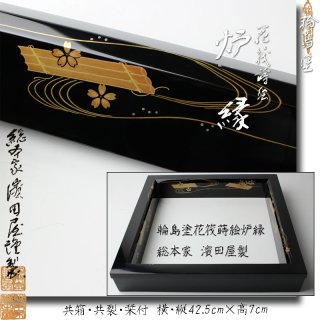

組立式寿棚 白井正斉作

17,000円(内税)

◇白井正斉・・明治~昭和期に活躍した漆工 (1901-)。奈良正倉院の宝物の修理を手がけ、乾漆の作品をよく作る。

組立式寿棚 白井正斉作

17,000円(内税)

◇白井正斉・・明治~昭和期に活躍した漆工 (1901-)。奈良正倉院の宝物の修理を手がけ、乾漆の作品をよく作る。

◇本品は、淡々斎好写の棚です。

◇地板に反りがあります。使用には問題ないかと思われます。作品は、きれいで未使用品でしょう。

◇20年~30年前頃の作品です。 -

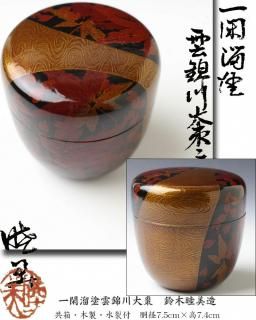

冬平棗内寒牡丹蒔絵 豊斎造 上田義山書付

9,000円(内税)

◇上田義山・・明治24年生。足利紫山に参禅する。大徳寺510世を襲ぐ。塔頭高桐院に住す。昭和47年遷化。81歳。

冬平棗内寒牡丹蒔絵 豊斎造 上田義山書付

9,000円(内税)

◇上田義山・・明治24年生。足利紫山に参禅する。大徳寺510世を襲ぐ。塔頭高桐院に住す。昭和47年遷化。81歳。

◇四季棗の内の冬平棗となります

◇やや経年感等ありますが、特に問題なく状態良好です。箱は経年感あり。

◇60年~80年前頃の作品。 -

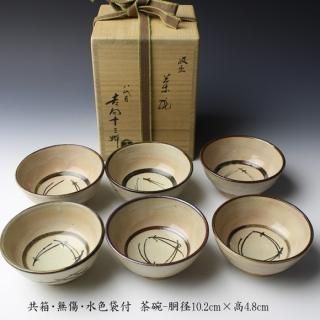

松葉図汲出茶碗六客 八代 吉向十三軒作

15,000円(内税)

◇吉向十三軒・・昭和23年、七代吉向十三軒の四男として東大阪市に生まれる。父に師事し、昭和46年八代襲名。裏千家出入方。

松葉図汲出茶碗六客 八代 吉向十三軒作

15,000円(内税)

◇吉向十三軒・・昭和23年、七代吉向十三軒の四男として東大阪市に生まれる。父に師事し、昭和46年八代襲名。裏千家出入方。

◇きれいで、状態良好です。

◇30年前頃の作品。 -

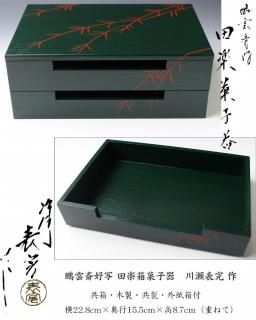

独楽形欅拭漆菓子器 五代 川端近左造

38,000円(内税)

◇川端近左(五代)・・大正四年、奈良県生。昭和3年、十二歳で四世近左に入門。同16年、養子となり、同38年、五代近左を襲名。伝統的な意匠と技法を守りつつ、今までにない味わいを出そうと、忠実に仕事に取り組んでいた。同56年、大阪府工芸功労賞。平成11年、没。現在、六代目。

独楽形欅拭漆菓子器 五代 川端近左造

38,000円(内税)

◇川端近左(五代)・・大正四年、奈良県生。昭和3年、十二歳で四世近左に入門。同16年、養子となり、同38年、五代近左を襲名。伝統的な意匠と技法を守りつつ、今までにない味わいを出そうと、忠実に仕事に取り組んでいた。同56年、大阪府工芸功労賞。平成11年、没。現在、六代目。

◇欅の木目がきれいな出来のよい作品です。

◇きれいで美品です。

◇30年前頃の作品。 -

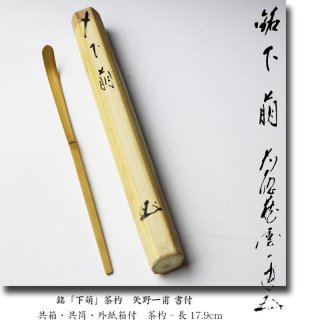

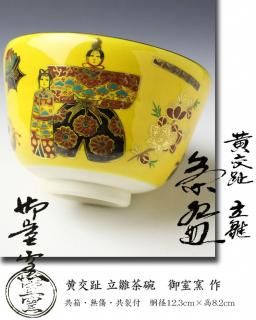

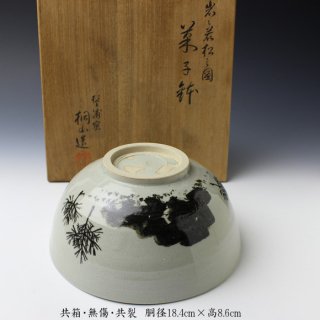

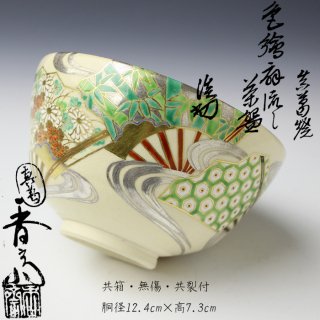

色絵扇流し茶碗 初代 真葛香斎 造 淡々斎書付

100,000円(内税)

◇真葛香斎(初代)・・明治30年生。父の三代宮川香斎に師事。大正4年頃、北大路魯山人に作陶の手ほどきを受ける。昭和5年、帝展に初入選。同九年、久田家・無適斎より真葛焼の箱書きを頂き、真葛香斎を名乗る。後、即中斎・淡々斎の箱書を頂くようになる。昭和47年隠居、昭和62年に没す。

色絵扇流し茶碗 初代 真葛香斎 造 淡々斎書付

100,000円(内税)

◇真葛香斎(初代)・・明治30年生。父の三代宮川香斎に師事。大正4年頃、北大路魯山人に作陶の手ほどきを受ける。昭和5年、帝展に初入選。同九年、久田家・無適斎より真葛焼の箱書きを頂き、真葛香斎を名乗る。後、即中斎・淡々斎の箱書を頂くようになる。昭和47年隠居、昭和62年に没す。

◇裏千家・淡々斎宗匠の書付があります。

◇よく描かれた華やかな作品です。状態良好です。

◇70年前頃の作品。